En tant que victime, refuser de n’être qu’un simple spectateur dans une affaire qui vous a bouleversé, c’est possible. Se constituer partie civile est plus qu’une simple démarche administrative : c’est votre droit le plus fondamental, celui qui vous permet de passer de l’ombre à la lumière et de devenir un véritable acteur du procès pénal. C’est le moyen officiel de demander réparation pour tout ce que vous avez enduré.

De victime passive à acteur de votre procès : pourquoi et comment ?

Quand une infraction est commise, le procureur de la République engage des poursuites au nom de la société. Sa mission est de défendre l’intérêt général. Mais une question essentielle demeure : qui défend vos intérêts à vous ? Qui parle de votre préjudice, de votre histoire personnelle ? C’est précisément là que la constitution de partie civile prend tout son sens.

Prenons un exemple concret : vous avez été victime d’une escroquerie sur internet. Si vous ne faites rien, vous serez peut-être informé de l’issue du procès, un jour, par courrier. Mais votre voix n’aura jamais été entendue. En vous constituant partie civile, vous vous armez de droits concrets et puissants qui changent totalement la donne.

Quels sont les avantages réels à être partie civile ?

Cette démarche vous ouvre des portes qui, sinon, resteraient closes. Elle vous donne un véritable statut juridique au cœur du procès, avec des prérogatives qui font toute la différence.

- L’accès complet au dossier pénal : C’est un point absolument crucial. Vous, ou plus souvent votre avocat, pourrez consulter l’intégralité des pièces de l’enquête : les procès-verbaux, les auditions, les expertises… De quoi comprendre la stratégie de la défense et bâtir solidement votre propre argumentation.

- Le droit de solliciter des actes d’enquête : Vous n’êtes plus passif. Vous pouvez demander au juge d’instruction d’entendre un témoin qui vous semble clé, de commander une nouvelle expertise médicale ou d’organiser une confrontation. Vous devenez proactif dans la manifestation de la vérité.

- La possibilité de demander des dommages et intérêts : Bien sûr, c’est l’objectif le plus connu. Vous allez pouvoir chiffrer précisément l’ensemble de vos préjudices – qu’ils soient matériels, financiers, moraux ou corporels – et exiger que l’auteur des faits vous indemnise.

Se constituer partie civile n’est pas qu’une question d’argent. C’est d’abord un acte symbolique extrêmement fort. C’est une façon de faire reconnaître officiellement votre statut de victime et d’obtenir une réponse de la justice à la souffrance que l’on vous a infligée.

En droit français, cette action permet à la victime d’une infraction de réclamer la réparation de son dommage. La loi est flexible : on peut se constituer partie civile à différents moments, que ce soit dès le dépôt de plainte, pendant l’enquête, au cours de l’instruction judiciaire, ou même à l’audience juste avant les réquisitions du procureur.

Ce mécanisme, encadré notamment par les articles 85 et suivants du Code de procédure pénale, est particulièrement adapté pour les délits et les crimes. Pour ceux qui souhaitent creuser les aspects juridiques, la page Wikipedia.org sur la plainte avec constitution de partie civile est une bonne ressource.

Franchir ce cap est donc essentiel pour ne plus subir la procédure, mais bien pour y prendre une part active et faire enfin entendre votre voix.

Première étape essentielle : justifier de votre statut de victime

Avant toute chose, il faut bien comprendre que se constituer partie civile n’est pas un droit automatique. C’est une démarche qui doit reposer sur des bases solides, car le juge va examiner votre demande à la loupe. Pour que votre voix soit entendue au procès pénal, vous devez démontrer que vous avez subi un préjudice personnel, direct et certain.

Ces trois termes sont absolument centraux. Ils sont la clé de voûte de toute votre démarche.

Décortiquons ensemble ces notions juridiques qui, au premier abord, peuvent sembler un peu intimidantes.

D’abord, le préjudice doit être personnel. Cela signifie que c’est vous, et personne d’autre, qui devez avoir été touché par l’infraction. Votre souffrance, votre perte financière, votre dommage matériel… c’est de cela qu’il s’agit. On ne peut pas agir au nom d’une cause générale ou pour une autre personne (sauf exceptions, comme nous le verrons).

Ensuite, le préjudice doit être direct. Il doit découler directement, sans intermédiaire, des faits qui sont jugés. Un exemple simple : votre appartement a été cambriolé et votre porte forcée. Les frais de serrurier sont un préjudice direct. Si, à cause du temps perdu à gérer ce cambriolage, vous avez manqué un rendez-vous professionnel important, ce second dommage sera plus difficile à faire reconnaître comme une conséquence directe de l’infraction.

Enfin, le préjudice doit être certain. Il ne peut s’agir d’une simple hypothèse, d’une peur ou d’un risque futur. Le dommage doit être actuel, réel et constatable, même s’il est de nature psychologique.

Les différentes facettes d’un préjudice

Le mot “préjudice” recouvre en réalité plusieurs réalités bien distinctes. Savoir identifier la nature du vôtre est crucial, car cela va directement orienter la manière dont vous allez le prouver.

Comme le soulignent de nombreux experts en défense des victimes et constitution de partie civile, le droit français reconnaît plusieurs catégories de dommages ouvrant droit à réparation.

- Le préjudice corporel : C’est sans doute le plus concret. Il s’agit de toute atteinte à votre intégrité physique. Blessures suite à une agression, séquelles d’un accident de la route, problèmes de santé liés à une intoxication… Ici, les certificats médicaux, rapports d’expertise et arrêts de travail seront vos meilleurs alliés.

- Le préjudice matériel : Celui-ci concerne vos biens. On pense immédiatement au vol de votre voiture ou à la dégradation de votre clôture, mais cela couvre aussi les frais engagés suite à une escroquerie. Pensez à conserver précieusement toutes les factures, les devis de réparation et les photos.

- Le préjudice moral : Il est souvent le plus délicat à évaluer et à prouver, mais il n’en est pas moins réel. Il recouvre la souffrance psychologique endurée, le choc émotionnel, l’atteinte à votre réputation ou le sentiment d’insécurité qui peut s’installer après une agression. Des témoignages de proches ou une attestation de suivi psychologique peuvent aider à le matérialiser.

Pour vous aider à y voir plus clair, voici un tableau qui résume les principaux types de préjudices et les preuves généralement attendues pour les étayer.

Exemples de préjudices reconnus et preuves associées

Ce tableau illustre les différents types de préjudices pouvant justifier une constitution de partie civile et les documents justificatifs couramment demandés.

| Type de préjudice | Description | Exemples de preuves à fournir |

|---|---|---|

| Corporel | Atteinte à l’intégrité physique de la personne (blessures, séquelles). | Certificat médical initial (ITT), rapports d’expertise médicale, bulletins d’hospitalisation, arrêts de travail. |

| Matériel | Perte, destruction ou détérioration d’un bien appartenant à la victime. | Factures d’achat, devis de réparation ou de remplacement, photos des dommages, rapport d’expert en assurance. |

| Moral | Souffrance psychologique, anxiété, trouble, atteinte à l’honneur ou à la réputation. | Attestations de suivi psychologique ou psychiatrique, témoignages de proches, ordonnances médicales. |

| D’agrément | Impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisir qu’elle pratiquait régulièrement avant les faits. | Licence sportive, adhésion à un club, témoignages, photos ou vidéos de l’activité. |

| Esthétique | Altération de l’apparence physique (cicatrices, déformations). | Photos avant/après, rapport d’expertise médicale évaluant le préjudice. |

Il est crucial de commencer à rassembler ces documents le plus tôt possible, car ils constitueront le socle de votre demande d’indemnisation.

Quelques situations particulières : les victimes indirectes et les mineurs

Parfois, la victime n’est pas celle que l’on croit. La loi reconnaît que le cercle de la souffrance peut s’étendre au-delà de la personne directement visée par l’infraction. C’est le cas des proches.

Les membres de la famille d’une victime décédée, par exemple, sont qualifiés de victimes par ricochet (ou victimes indirectes). Ils subissent leur propre préjudice, à la fois moral (la douleur de la perte) et souvent matériel (si la victime subvenait aux besoins du foyer). Leur droit à se constituer partie civile est donc tout à fait légitime.

La justice reconnaît que le cercle de la souffrance s’étend au-delà de la victime immédiate. Les parents, enfants ou conjoint d’une personne gravement blessée ou décédée ont leur propre chemin de réparation à faire valoir.

Enfin, un mot sur les mineurs. Un enfant ou un adolescent victime d’une infraction ne peut évidemment pas agir seul en justice. N’ayant pas la capacité juridique, il doit être représenté par ses titulaires de l’autorité parentale (généralement ses parents) ou son tuteur légal. Ce sont eux qui devront engager la procédure en son nom pour que ses droits soient défendus et que son préjudice soit reconnu.

Choisir le bon moment pour vous constituer partie civile

En matière judiciaire, le timing, ce n’est pas qu’un détail. C’est un véritable levier stratégique. Pour comprendre comment se constituer partie civile de la manière la plus efficace, il faut bien saisir qu’il n’y a pas un seul chemin, mais plusieurs portes d’entrée dans la procédure. Le moment idéal pour agir dépendra toujours de l’avancement de votre affaire et de ce que vous cherchez à obtenir.

Agir trop tôt peut être superflu si l’affaire est simple, mais attendre trop longtemps risque de vous fermer des portes. L’idée est de trouver le juste équilibre.

Les différentes fenêtres de tir dans la procédure

La première option, la plus simple et la plus directe, est de le faire dès votre dépôt de plainte. Quand vous êtes au commissariat ou à la gendarmerie, vous pouvez demander noir sur blanc à ce que votre intention de vous constituer partie civile soit inscrite dans le procès-verbal. C’est un geste simple, mais qui pose les bases immédiatement. Vous envoyez un signal fort : vous n’êtes pas là pour être un simple témoin, mais un acteur à part entière du procès qui s’annonce.

Mais que faire si ce moment est passé ? Pas de panique, tout n’est pas perdu. Loin de là. Vous avez la possibilité d’intervenir à n’importe quelle étape, jusqu’au jour même de l’audience. Cette souplesse est une chance, elle vous permet d’ajuster votre stratégie en cours de route.

Par exemple, il est tout à fait possible d’envoyer un courrier recommandé au tribunal correctionnel ou au juge d’instruction qui suit le dossier. C’est ce qu’on appelle une “constitution par voie d’intervention”. C’est d’ailleurs une pratique très courante lorsque le procureur a déjà lancé les poursuites de son côté.

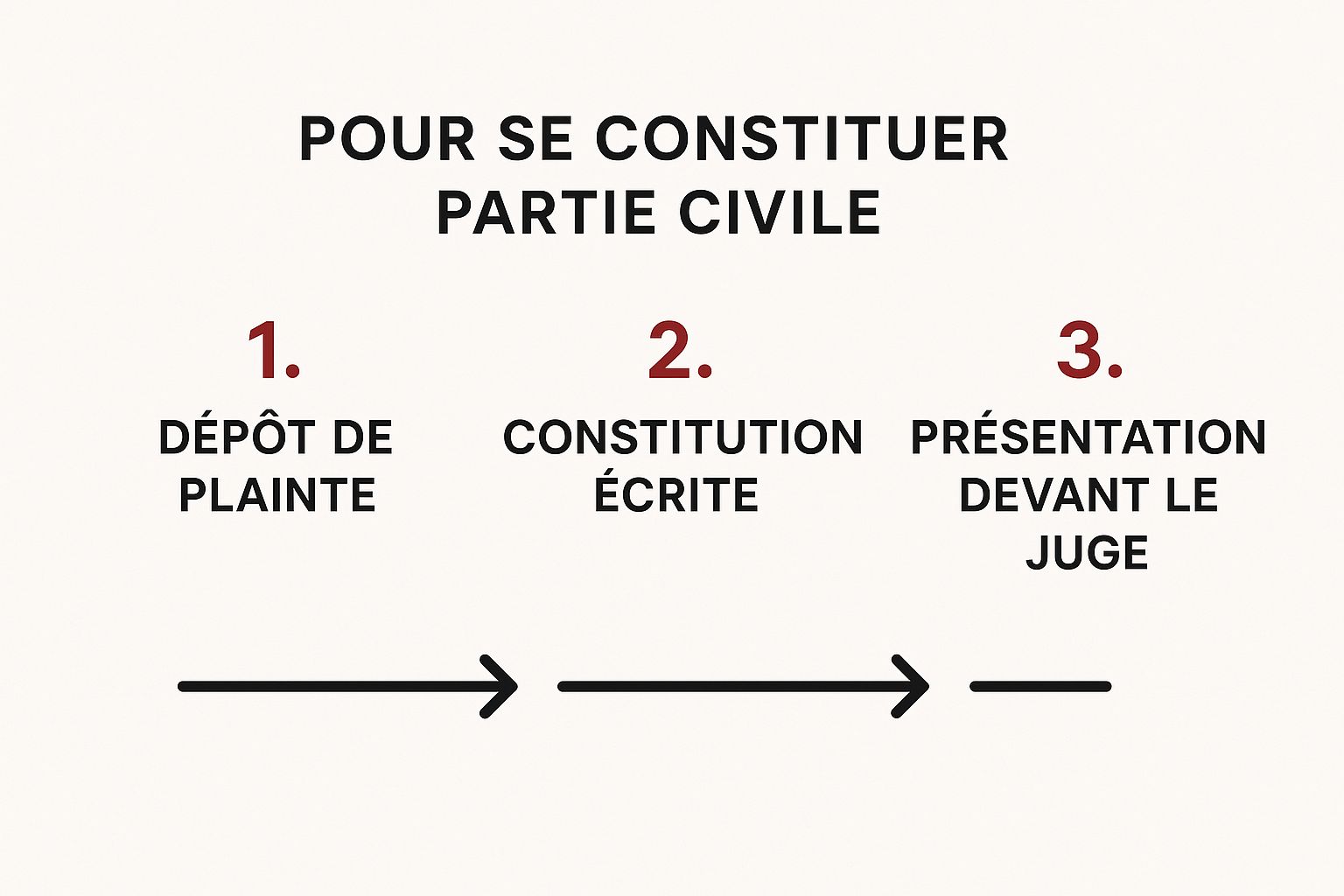

Cette infographie vous aidera à visualiser les moments clés où vous pouvez entrer en jeu.

Ce que ce schéma montre bien, c’est que la victime dispose de plusieurs occasions pour faire entendre sa voix, que ce soit pour initier l’action ou pour la rejoindre en cours de route.

La plainte avec constitution de partie civile : l’arme ultime

Il existe une troisième voie, bien plus offensive. C’est un outil juridique puissant, parfois redoutable : la plainte avec constitution de partie civile. Ici, on ne s’adresse plus à la police ou à la gendarmerie. On vise plus haut : directement le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire.

Cette démarche est particulièrement pertinente dans deux cas de figure bien précis :

- Votre plainte initiale a été classée sans suite par le procureur.

- Vous n’avez eu aucune nouvelle de votre plainte après un délai de trois mois.

Dans ces moments-là, on peut vite se sentir dans une impasse, avec l’impression que la justice nous a oubliés. C’est là que cette plainte devient votre meilleure alliée pour forcer la porte.

En saisissant directement un juge d’instruction, vous ne faites plus une simple demande. Vous exigez qu’une enquête soit ouverte. Et, sauf rares exceptions, le juge est obligé de s’exécuter et de lancer des investigations. C’est ce qui “met en mouvement l’action publique”.

Bien sûr, c’est une procédure plus formelle. Elle nécessite une lettre recommandée avec accusé de réception et le dépôt d’une somme d’argent, qu’on appelle une consignation. Le montant est fixé par le juge, qui tient compte de vos revenus. L’idée n’est pas de vous bloquer, mais de s’assurer du sérieux de votre démarche et d’éviter les plaintes qui seraient purement abusives.

Rassurez-vous, si vous obtenez gain de cause, cette somme vous est quasiment toujours restituée à la fin de la procédure. Et si vos ressources sont modestes, vous pouvez même être totalement dispensé de cette consignation en demandant l’aide juridictionnelle.

Chaque méthode a ses propres règles du jeu. Que vous optiez pour la simplicité du dépôt de plainte, la flexibilité de l’intervention en cours de route ou la puissance de frappe de la plainte directe au juge, l’important est de ne jamais rester passif. Choisissez l’option qui colle le mieux à votre situation pour que votre voix soit enfin entendue.

Et maintenant ? Piloter le dossier une fois votre demande acceptée

Ça y est, votre statut de partie civile est officiellement reconnu. C’est une étape cruciale, bien sûr, mais voyez-la comme le début d’un nouveau chapitre. Vous n’êtes plus un spectateur passif ; vous devenez un acteur à part entière de la procédure. Alors, concrètement, qu’est-ce que ça change pour vous ?

Le premier bouleversement, et de loin le plus important, c’est votre droit d’accès complet au dossier pénal. Jusqu’ici, vous naviguiez un peu à l’aveugle, avec les informations qu’on voulait bien vous donner. Maintenant, la porte de la salle des archives s’ouvre. Vous, ou plus sûrement votre avocat, pouvez éplucher chaque procès-verbal, chaque expertise, chaque témoignage.

C’est un avantage stratégique énorme. Vous allez enfin pouvoir comprendre les rouages de l’affaire et construire une demande d’indemnisation qui tienne la route.

Prenez les rênes de l’enquête

Votre rôle ne se limite plus à attendre que les choses avancent. En tant que partie civile, vous obtenez un véritable pouvoir d’initiative. Si vous avez l’impression que l’enquête piétine, qu’une piste a été ignorée, vous pouvez passer à l’action.

Vous avez désormais le droit de demander au juge d’instruction de faire des choses très concrètes pour aider à faire éclater la vérité.

- Demander l’audition d’un témoin crucial que personne n’a pensé à interroger.

- Solliciter une expertise médicale complémentaire pour évaluer avec précision l’impact de vos blessures.

- Exiger une confrontation directe avec la personne mise en examen.

- Provoquer une reconstitution des faits pour éclaircir des zones d’ombre sur le déroulement de l’agression.

Évidemment, le juge n’est pas à vos ordres. Il peut tout à fait refuser une demande s’il l’estime inutile ou si elle vise juste à faire traîner les choses. Mais ce droit est votre meilleure arme pour vous assurer que rien n’a été laissé au hasard.

Devenir partie civile, c’est changer de statut. Vous n’êtes plus simplement la victime qui subit ; vous devenez une force motrice dans la recherche de la vérité, avec des outils concrets pour peser sur le déroulement de l’enquête.

Ce rôle actif est loin d’être anecdotique. Pour vous donner une idée, en 2022, le ministère de la Justice a comptabilisé environ 14 779 affaires qui ont abouti à une décision de justice après qu’une victime se soit constituée partie civile. C’est la preuve que votre engagement fait bouger les lignes. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez creuser un peu en consultant les chiffres clés de la justice.

La fameuse question de la consignation

Il y a un point pratique qui peut surprendre, voire inquiéter, lorsqu’on dépose plainte avec constitution de partie civile : la consignation. De quoi s’agit-il ? C’est tout simplement une somme d’argent que le juge d’instruction peut vous demander de déposer au greffe du tribunal.

L’idée n’est pas de vous mettre des bâtons dans les roues, mais de s’assurer du sérieux de votre démarche et d’éviter les plaintes farfelues. Le montant, fixé par le juge, dépend de vos revenus et de la complexité de l’affaire. On parle souvent d’une somme allant de quelques centaines à plus d’un millier d’euros.

Mais que devient cet argent ?

- Si l’auteur des faits est finalement condamné, la somme vous est entièrement remboursée.

- Si l’affaire se termine par un non-lieu, le juge peut décider de ne pas vous la restituer, notamment s’il estime que votre plainte était abusive.

Le plus important à retenir, c’est que cette consignation n’est pas une fatalité. Si vos moyens sont limités, vous pouvez demander à en être dispensé en faisant une demande d’aide juridictionnelle. Si elle est acceptée, vous n’aurez rien à débourser. Ne laissez jamais l’aspect financier vous décourager de vous battre pour vos droits.

Mettez toutes les chances de votre côté : nos conseils pratiques

Connaître la procédure pour se constituer partie civile, c’est bien. Mais transformer la théorie en un résultat concret, c’est une tout autre histoire. C’est là que l’expérience du terrain fait toute la différence. Voici quelques conseils, tirés de la pratique, pour que votre démarche aboutisse.

Le premier réflexe, et le plus crucial : documentez absolument tout. Transformez-vous en archiviste de votre propre affaire. Chaque certificat médical, chaque ticket de pharmacie, le moindre devis de réparation, jusqu’à la capture d’écran d’un message… tout compte. Ces éléments ne sont pas de simples bouts de papier ; ils sont les fondations sur lesquelles vous allez bâtir votre demande.

Le secret d’un dossier en béton

Un dossier solide, c’est une bataille à moitié gagnée. Il ne suffit pas d’entasser des documents. L’enjeu est de les organiser pour qu’ils racontent une histoire claire et cohérente, celle de votre préjudice.

Imaginez un classeur, bien structuré, avec des intercalaires qui parlent d’eux-mêmes :

- Les preuves de l’infraction : Ici, vous rangerez les témoignages écrits, les photos, les vidéos… tout ce qui montre ce qui s’est passé.

- Le préjudice matériel : C’est la place des factures des objets volés, des devis pour les réparations, etc.

- Le préjudice corporel : Rassemblez ici les certificats médicaux, vos arrêts de travail, les ordonnances.

- Le préjudice moral : Conservez les attestations de suivi psy, mais aussi les témoignages de vos proches décrivant l’impact de l’événement sur vous.

Même si ce n’est pas toujours obligatoire, l’aide d’un avocat prend ici tout son sens. Son regard d’expert peut vraiment faire pencher la balance. Il saura chiffrer précisément chaque aspect de votre préjudice et vous guider dans les complexités de la procédure.

Un point essentiel : ne minimisez jamais votre préjudice moral. L’anxiété, le sentiment d’insécurité, la souffrance psychologique sont des dommages bien réels. La justice peut et doit les indemniser. Un avocat vous aidera à mettre des mots – et des chiffres – sur cette douleur invisible.

Les erreurs à ne surtout pas commettre

Pour finir, connaître les erreurs les plus communes est le meilleur moyen de les éviter. Certains faux pas peuvent fragiliser, voire torpiller, une démarche qui était pourtant parfaitement légitime au départ.

La première erreur, c’est de trop attendre. Le temps joue contre vous. Les délais de prescription existent, et même sans cela, les souvenirs s’estompent et les preuves se perdent.

La seconde est de rester vague dans vos demandes. Soyez chirurgical. Une demande de “réparation de ma voiture” n’aura jamais le même poids qu’une demande de “remboursement de la facture du garage Durand s’élevant à 1 250 €“.

Cette rigueur, c’est votre meilleure arme. C’est ce qui fera que votre voix sera non seulement entendue, mais surtout, écoutée par la justice.

Les questions que vous vous posez sûrement

Se lancer dans une procédure de constitution de partie civile, c’est souvent s’aventurer en terrain inconnu. C’est tout à fait normal d’avoir des questions, voire des appréhensions. Démystifions ensemble les points qui vous préoccupent le plus.

L’avocat est-il vraiment indispensable ?

Pour être direct : non, pas toujours, mais c’est presque toujours une très mauvaise idée de s’en passer. Vous avez le droit de vous présenter seul pour une simple intervention à une audience, par exemple.

Mais soyons clairs : la réalité du terrain est complexe. Chiffrer un préjudice, rédiger des conclusions percutantes, plaider votre cause avec justesse… C’est un métier. L’avocat n’est pas un luxe, c’est votre meilleur allié. Son intervention devient d’ailleurs obligatoire devant la cour d’assises ou pour une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.

Concrètement, combien ça va me coûter ?

C’est une préoccupation majeure, et à juste titre. Il faut anticiper deux types de frais.

D’abord, si vous passez par une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction fixera une somme à verser : la “consignation”. Elle sert à prouver le sérieux de votre démarche et à éviter les plaintes abusives. Attendez-vous à un montant généralement compris entre 500 € et 1 500 €.

Pas de panique, ce n’est pas de l’argent perdu ! Cette somme vous sera rendue à la fin de la procédure si votre plainte était justifiée.

Ensuite, il y a les honoraires de votre avocat. Si vos ressources sont limitées, le réflexe à avoir est de monter un dossier d’aide juridictionnelle. Selon votre situation, l’État pourra prendre en charge une partie ou même la totalité de ces frais.

Et si la personne condamnée ne peut pas payer ?

C’est le cauchemar de nombreuses victimes : obtenir une condamnation, mais ne jamais voir la couleur de l’indemnisation parce que l’auteur est insolvable. C’est une injustice dans l’injustice. Heureusement, une solution existe.

Vous pouvez vous tourner vers la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Il s’agit d’un fonds de garantie, alimenté par la solidarité nationale, qui peut vous indemniser à la place de l’auteur des faits. La saisie de la CIVI est soumise à des conditions, notamment liées à la gravité de l’infraction et des préjudices subis.

Une fois engagé, est-ce que je peux faire machine arrière ?

Oui, absolument. Vous gardez la liberté de vous “désister” à tout moment. Il suffit d’en informer la juridiction par un courrier. Votre démarche pour obtenir réparation s’arrêtera là.

Attention cependant à un point crucial : votre retrait ne met pas fin au procès pénal. Le procureur, qui représente la société, continuera de poursuivre l’auteur des faits. En vous désistant, vous renoncez simplement à votre statut de partie civile et à votre demande de dommages et intérêts dans ce cadre.

En tant que victime, faire valoir vos droits est un combat essentiel. L’Institut pour la Justice se bat chaque jour pour que la voix des victimes soit entendue et pour promouvoir une justice plus efficace et plus juste pour tous. Pour soutenir nos actions et en savoir plus sur notre engagement, visitez notre site.